الروائية برواضي تفكك طلاسيم”إنجيل الأمازيغ “للروائي عبد الله لحسايني

قراءة / ذ. أمنة برواضي

عنوان هذا العمل “إنجيل الأمازيغ “مثير للجدل يدفع بالقارئ الى الرغبة أكثر في قراءة العمل لعله يجيب عن الأسئلة التي أثارها العنوان وشغلت ذهنه:

إنجيل الأمازيغ؟

وهل للأمازيغ إنجيل؟

وعن ديانة الأمازيغ؟

وهل هناك إنجيل لهم أصلا؟

وأين هو اليوم؟

ولما العهد الأخير؟

…

بدءا بالعنوان نرى أنه حقا مشوق ومحفز للقراءة وللبحث عن الإجابات الشافية لكل التساؤلات.

كما يدفع بالقارئ المهتم الى قراءة العمل عله يصل إلى تلك الإجابات التي تشفي غليله.

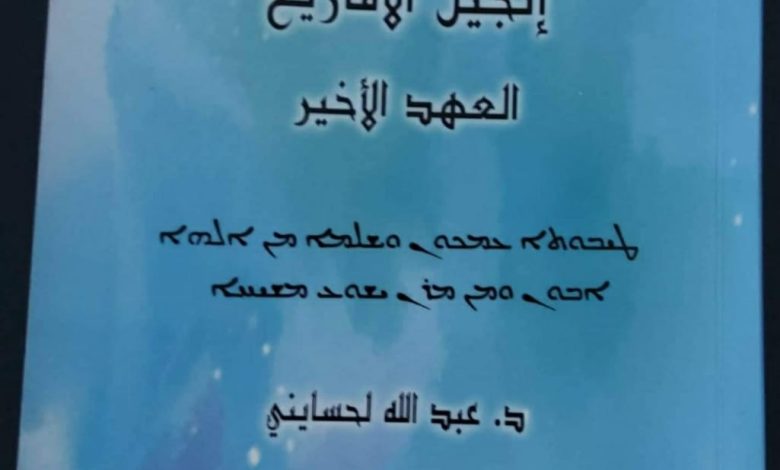

بالنسبة إلى غلاف الرواية بوصفه علامة دالة أيضا.

في الأعلى تصنيف جنس العمل ( رواية )

بعدها العنوان بخط كبير يتصدر أعلى الصفحة

يليه سطرين بالسريانية من الكتاب المقدس العهد القديم، وفي آخر الصفحة أيضا سطر بنفس الخط ويعني البسملة.

بينهما اسم الكاتب.

والباقي عبارة عن فراغ بلون السماء؛ يعني هناك انفتاح، هناك أمل، هناك أفق صافي.

الغلاف حقا لا يقدم إجابة شافية إنما يضيف أسئلة أشد تعقيدا خاصة فيما يتعلق بالخط السريالي.

عندما نتصفح العمل.

أول ما يطالعنا في ص 3

” فرأى ياسوع صيادين، فقال: اتبعاني أجعلكما صيادي بشر ..

فتركا شباكهما في الحال وتبعاه”

” إنجيل منّى”

كما ارتأى الكاتب أن يبدأ العمل بمقدمة له.

وهذا ما يدل على أن خطابا نقديا يرافق العمل ليقدمه للقارئ، ويقدم له ما هو في أمس الحاجة إليه خاصة إذا علمنا أنه سوف يكون أمام كتابة جديدة لا عهد له بها. ” أن هذه الرواية هي محاكاة للأناجيل وأنها من حيث المعنى إنجيل أيضا لأن الأخير يعني البشارة والخبر المفرح، والرواية خبر سار أيضا”.

وعودة إلى العنوان إنجيل الأمازيغ، لا تخفى دلالة هذا العنوان كما ذكرنا سلفا.

الكاتب بصفته أستاذ وباحث في التراث عامة وتراث المنطقة بشكل خاص، يقدم لنا درسا أو يقدم لنا ما امتلأ به من حيرة دفعته إلى البحث وراء الحقيقة التي تاه في طلبها زمنا.

لقد جاء العمل في عشرة فصول أو أبواب كما يحلو للراوي أن يسميها تتفاوت هذه الأبواب من حيث الطول.

كما اختار لثمانية أبواب منها عناوين من الإنجيل ليزيد من دهشتنا وتساؤلاتنا.

في الباب الأول

البدايات كان الحوار بين الأستاذ وتلميذته (مريدته)

عن منطقة تافوغالت، وعن الحيوانات التي انقرضت مثل ( الأروي)، وعن ديانة إنسان هذه المنطقة، فيجيب ” مثلما عبد الأمازيغ الكبش، فإن إنسان تافوغالت عبد الأروي.

أسئلة كثيرة ومتشعبة حول التاريخ وتاريخ الأديان كلها أسئلة تصب في حيرة الذات الساردة وتغوص بها بعيدا في الخلق والوجود.

في هذا الفصل قد يتبادر إلى ذهن القارئ أن الكاتب سيدخلك معه في علاقة عاطفية، لكنه سرعان ما يقفز بك إلى فصل آخر وأحداث اخرى، ولن يعود بك ثانية إلى أحداث الفصل الأول.

ينتقل بنا في ص 10 إلى رسم صورة قاتمة عن الحياة كما يراها قائلا: ” الحياة سجن دخلته وأنت مغشى عليك من حادث لا تذكره وتظل بين جدران السجن باحثا عن بقايا الأكل حتى تضمن بقاءك على قيد السجن ـ الحياة ـ وإلا فأنت تتحرر من السجن ـ لا سمح الله ـ إلى المكان المجهول المسمى ّالموت “.

وهي صورة عن الصراع من أجل البقاء رغم أن هذه الحياة ماهي إلى سجن والحياة داخل جدران السجن لا تستحق أن تعاش.

غير أن الكاتب سرعان ما يفاجئنا في الصفحة 11 بدعوة للتفاؤل قائلا: ” لماذا نغلق الحياة فيما اعتدناه، ربما يكون بداخلنا بوابة حقيقية لحياة أخرى أفضل، وقد نعيشها الآن وليس بعد الموت”

لكن مريدته تنعت كلامه بأنه يشبه كلام المجاذيب فيجيبها أن هؤلاء أشبه بهراطقة الفزياء، ويستدل قائلا أن كل الحكماء مجاذيب لهم عوارض المرضى النفسانيين، ويقدم شعر إنشطاين كدليل على رأيه.

بطاليوس والولي

سعيد هذا بطل الرواية كان ملقبا بباطليوس على اسم روايته البكر لقد فكر في زيارة ( ابن مشيش ) في لحده لكنه يجد ملاكا يمنعه من المشي ويجد بعد ذلك في كفه اسم آريوس ( هذا الاسم كان لقس ثائر على الكنيسة والتي تخلصت منه عن طريق السم ).

لا بد أن سعيد يريد أن يخبرنا أنه يشبه آريوس فكلاهما يبحث عن رأي مخالف للأغلبية، وهنا يمكن أن نقرأ رسالة ضمنية من هدف الكاتب من الرواية أو مبتغى الكاتب الذي ظل حائرا ويريد أن يعرف الحقيقة.

شيعة الحلاج ص 15

في هذه البوابة يتذكر كيف أن مجموعة من الأرباب قتلوا واضطهدوا وأضاعوا مستقبل أتباعهم؛ كأرباب الهند كريشنا المسيح الحافظ ” فيشو” والأب ابراهيم الأعظم .

وهنا يسخر من هؤلاء الأرباب حين استنجد بهم أتباعهم قائلا: (لو كان الخوخ يداوي كون داوى راسو)

بمعنى لو كان فيشو إله لنصر نفسه أولا.

الدخول في ملكوت الضريح

في هذا الباب قدم لنا الروائي صورة حية لواقع الجهل الذي يعشش في العقول، وشبه الحجارة التي تحيط بالضريح ” أبركان” كأنها تطوف بالولي المبارك أملا في الخلاص. موتى يستجيرون بميت

هنا يسخر ممن يطلب العون من الأضرحة.

عودة الناموس ص 18

في هذا الباب وجد عبارة بالعبرية ترجمتها إلى العربية تعني باسم الإله آمون

ربما كانت في زمن الطوفان وتنتهي بتوقيع لآريوس

وكانت هناك أيضا كلمة أوّامان وتعني الماء باللغة الأمازيغية

قد تكون مثل هذه الأشياء هي التي أوحت له بالتساؤل هل هذا إنجيل الأمازيغ؟

لكنه يعود للقول أن الأمر وارد جدا، غير أن من الأمازيغ الأحرار الثائرين اعتقدوا في مذاهب الوندال.

كما يتساءل إن كانت الوثيقة لطائفة من اليهود المعادية للكاثوليك لكنهم يعتقدون في آمون.

كما عثر في أعلى الورقة على عبارة “التلمود المقدس للأمازيغ” يقصد بالتلمود الكتاب.

وعندما رأى القيم على الضريح مقبلا نحوه أخفى الورقة. وهنا يعرض لنا آفة يعيش فيها المجتمع وهي تدخل الآخر فيما لا يعنيه.

يدخل بنا في نظرية فلسفية مفادها الهروب من بوابة الميتافيزيقي من الحياة

لإيمانه العميق بحريته المطلقة في فعل ما يشاء، والتفكير كيفما يحلو له لكن وجوده في ثقافة عربية تكبل حريته.

وهنا يقارن حرية الفرد في التفكير بحرية العسكري في السفر دون إذن، كلاهما مستحيل يعني أن مجرد التفكير بحرية غير متاح.

ويعود ليتساءل:

لماذا لا يوجد لدى الأمازيغ نسخة محلية؟

وعن سر آريوس في المخطوط الذي عثر عليه في الضريح؟

آريوس يجرب الدينونة ص 27

هنا يشير الكاتب ضمنيا إلى إهمال الكتب والقراءة بشكل عام، وكيف يكون مصير الكتب إلى بائع البذور ( الزريعة)

آريوس أي سعيد ـ وللإشارة فالبطل في هذه الرواية يحمل عدة أسماء سعيد واسم بطل روايته الأولى بطاليوس وآريوس وهيروثيوس وأخيرا عبد الله ـ.

يفتح روايته الأولى ويستنجد ببطل الرواية الأولى بطاليوس، وكأنه يستنجد بما أبدعه سابقا وتتهكم منه شخصية أخرى وتنعته بكونه يعاني من البطالة. هنا يبدو لنا أن الراوي تتشعب أمامه طرق الحكي مرة عن الأديان، ومرة عن التاريخ، ومرة عن الآفات التي يعاني منها المجتمع، ومرة من البطالة وهي أكبر آفة، وربما مصدر الكثير من الآفات، ومرة عن ما هو نفسي…

الطريق إلى أورشليم ص 53

يريد زيارة الزاوية؛ لأنه يريد العودة إلى الماضي، وهذا ما طلبه من المريد حين سأله عن هدفه من زيارة الزاوية.

وبعد غفوة في جنبات الزاوية يلتقي بصديق له قد مات عبد الكريم ويقيم معه حوارا. فجأة يختفي الصديق ويبقى أريوس ( سعيد) حائرا متسائلا: هل تمت الرحلة فعلا؟

لكن الأستاذ إسماعين أكد له أنه يتصل بالماضي، ويعيش حياته بشكل طبيعي وربما يموت هناك.

كما أوصاه الأستاذ إسماعين بالتأقلم مع هذا العالم الغريب ربما يكون أفضل من الأصلي.

يريد الكاتب من كل هذا أن يشرح لنا المأساة التي يعيش فيها الإنسان في زماننا هذا؛ فهو مضطرب بين الماضي والتأقلم مع الحياة الجديدة بما تعرفه من تطور مهول في كافة المجالات.

لقد مضت الرحلة في هذا الباب، وكأن البطل في حلم حين التقى بـأحد وسأله عن اسم الحي وأخبره أنه في الشام وأن أورشليم وراء الجبل

بعد ذلك وجد نفسه أمام جندي سأله عن اسمه أجاب: هيروثيوس

لكن الآخر قال له: لكن هذا اسم وثني

كما أكد للجندي أنه لا ينتمي إلى أية تصنيفات وأضاف: ” أنا أريد فقط أن تتخيل أن هناك أناسا لا يعبأون بصراعاتكم … بعبثكم .. هناك من دينهم الحب، ومن عقيدتهم العقل. العقل يكفي أن تعيش من أجله صدقني وأنا الدليل”

وحين سأله عن آريوس وكيف يتقن اللاهوت

أجاب على أنه علم وأنا آسف عن كل التساؤلات.

وهنا إجابة للقارئ الذي يمكن أن يفهم عكس الرسائل التي ضمنها الرواية.

بعدها أخده عند القديس، وهناك دار حوار حول عيسى ومريم وخلق المسيح وكونه لم يمت ولم يقتل.

ولم يعجب القس اسم هيروثيوس لأنه وثني فقال له من اليوم أنت البطل وفي نفس الآن ما هو إلا اعتراف بالحقيقة التي ظل هائما في البحث عنها.

يعيدنا على حين غفلة منا الراوي من السفر معه في رحلته حين أخبرنا فجأة سمع من حوله من يقول:

” تغاشى المسكين لاغي الحال عطيه بصلة لا غ ي الما “

فصرخ في ذهول: أأريوس الراهب الأوباش أين أنا؟

بهذه الكلمات التي كتبت بالدارجة، والصراخ الذي تلاها يؤكد لنا السارد أن الأحداث الأخيرة مرت في حلم.

بعد ذلك استقل سعيد الحافلة وعاد من حيث أتى، لقد كانت الرحلة مجرد حلم بعدما نام في جنبات الضريح.

لكن الراوي يصرح لنا بعد ذلك أن ما رآه من عوالم الحلم يوجد فعلا في عالمه الحقيقي؛ الأديان مصدر للإلهاء لا بل البغض والتفرقة.

ومهما حاولنا الإجابة عن الأسئلة التي تثيرها قضية هذا الكتاب مثل:

ـ ماذا أراد الراوي من هذا العمل؟

وهنا أقر أني مهما حاولت سيكون الجواب الشافي عند السارد.

حاولت فعلا أن أجيب، لكن جل ما قلته يظل إجابات غير كاملة.

وقد خطرت ببالي أسئلة للكاتب:

لماذا كتب هذه الرواية إن لم يكن يريد منها رسائل؟

والسؤال لماذا لم يقل رسائله مباشرة؟

ربما كون الرواية موجهة لنخبة من الناس فهو تعمد أن يخاطبها بكل هذا الكم من الكلام الذي تمتد جذوره عميق في التاريخ والفلسفة و…

وإلا كان استعمل لغة قادرين على فهمها.

أنا بكلامي هذا لا أجزم على أن النص لغزا مغلقا، لكن ربما كون اللغة السلسة لم يجدها الكاتب قادرة على استيعاب رؤاه وأفكاره وخواطره المضطربة التي كانت وراءها دوافع إنسانية بالدرجة الأولى.

وللشهادة، لقد أبدع الكاتب عبد الله لحسايني نصا ضمنه من التراث والتاريخ وتاريخ الأديان خاصة والفلسفة ..، وسافر بنا في رحلة بقدر ما فيها من متعة السفر عبر الأضرحة والكنائس …

وبقدر ما فيها من متعة التشويق والمعرفة بقدر ما فيها من الغموض، وهذا كما يراه الكاتب من أهم شروط خلود العمل الإبداعي؛ لأنه يظل صالحا لكل الأزمنة.

لقد أبدع فعلا في تعريفنا بتاريخ وتراث المنطقة (تافوغالت).

الميزة الأساس في هذا العمل هي السهولة الممتعة؛ كالمتعة في اكتشاف منطقة تافوغالت والتمتع بجمال طبيعتها وسحر جمالها، والتساؤلات الواردة بين المريد وتلميذته غير أنه ما يلبث أن يتحول إلى ما يناقض هذا الشعور ويدخلك معه في دهاليز نفسيته وفكره.

رواية إنجيل الأمازيغ هي وليدة تجربة شخصية، ورحلة مضنية من البحث والتقصي عن حقائق وغرائبيات رائجة وظفها الراوي لتحصل تلك الدهشة ولا تكون كتاباته عادية.

اللغة:

لغة الرواية مترعة وهي مفارقة للغة العادية تبدو لك مرة لغة تاريخية هل هي تؤرخ لأحداث تاريخية؟

ومرة لغة توظف المصطلحات الفلسفية هل هي فلسفة في عمقها وتساؤلاتها الوجودية والغيبية ؟

ومرة لغة تعنى كثيرا بالأَدْيرَة. هل هي حقا إنجيل كما جاء في العنوان؟

هي كل هذه الأشياء مجتمعة وغيرها قد تكشف عنها دراسات أخرى.

يمكن أن نقول أن لغة هذا العمل رغم بساطتها وسلاستها فيما يتعلق ببعض الفقرات خاصة عندما يتعلق الأمر بالحوار مع أحد شخصيات العمل سواء مع المريدة أو أحد الشيوخ أو أحد الرهبان ..

وتكون ممزوجة بالعامية، ودون أن يغفل توظيف بعض المواقف الساخرة كتلك التي نتداولها في كلامنا العادي من باب رش بعض البهارات التي تزين الحديث، وتخرج به أحيانا عن تلك الجدية التي قد تصبح مملة موقف أو كلام لبطل الكوميديا عادل إمام.

أو مثال من الأمثلة الشعبية التي نوظفها في كلامنا مثل: لو كان الخوخ يداوي كل داوا راسو..

كما تتعزز الرواية بالعديد من الاستشهادات من الإنجيل

وأيضا العديد من الآيات القرآنية، والعديد من الأحداث التاريخية التي تؤرخ لصراع الكنيسة والكهنة. وهذا ما جعل العمل مثقل بأحداث وحقائق عن تاريخ الديانات خاصة المسيحية وتاريخ الإنسان.

وهذا أضفى عليها طابعا مميزا، والقارئ العادي قد يلتبس عليه الأمر ويذهب إلى أن العمل ما هو إلا بحث في الأناجيل وما إلى ذلك.

كخلاصة:

الكاتب في هذا العمل يتسم بالنظرة الرصينة المتعمقة التي تبعد العمل عن السطحية وتجنح به إلى البحث في التاريخ وفي جذوره البعيدة.

وللأمانة فهذا العمل يحتاج إلى قارئ عارف بالتاريخ من جهة وتاريخ الأديان على وجه الخصوص، وملم بالصراعات التي عاشتها الكنيسة منذ البداية، ودارس للأديان ومتعمق إلى أبعد حد في الطرق الصوفية والزوايا و…

وإلا احتاج إلى الكثير من الوقت للبحث لفهم الرسالة التي يريدها الراوي من هذا العمل.

في هذا الكتاب لم يكتف الراوي بالغموض، وإنما استرسل في وصف شعور تولده الحيرة من تواجد الإنسان، ومن أصل الديانات والعودة إلى الإنسان الأول وتواجده وإغراءات إبليس.

وأختم هذه الدراسة البسيطة بالقول:

إذا كان الكاتب لهذا العمل قد اعترف قائلا :

رغم حجم العمل الذي لم يتجاوز 80 صفحة إلا أنه أخذ منه ست سنوات من البحث والتقصي ليخرج لنا هذا العمل، فلم يبق أمامنا إلا ان نبارك جهوده.