طوفان الصحراء ومتاهات الخيال العلمي

بقلم/ منتصر لوكيلي

يختلف لون الرمل في الصحراء بين الداخل والساحل، تماما كما تختلف الطبائع والأحلام، ومن يذرع الطرق المؤدية إلى السمارة يجد أن لون الرمال يتأرجح بين الصفرة الذهبية والحمرة الشفقية، بينما يكاد يصير رماديا عندما يلامس السواحل الأطلسية، ومن يشق طريقه من الطنطان نحو طرفاية يستشعر تدريجيا بكون الارتفاع عن مستوى سطح البحر يقترب من الصفر إلا قليلا، فإذا انتصبت أمام الرائي معلمة “دار البحر” أو “كاسامار” فإنه يحس وكأن البناء والتشييد كان يتم في قلب الماء، وربما سافرت الصورة بخلده إلى القصة القرآنية للنبي سليمان عليه السلام حين أمر مردة الجان فبنوا له قصرا عظيما من قوارير، وصار من لا يعرف بأمر الزجاح يحسبه ماء، والآية صريحة في الوصف: “قيل لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِير قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ “…

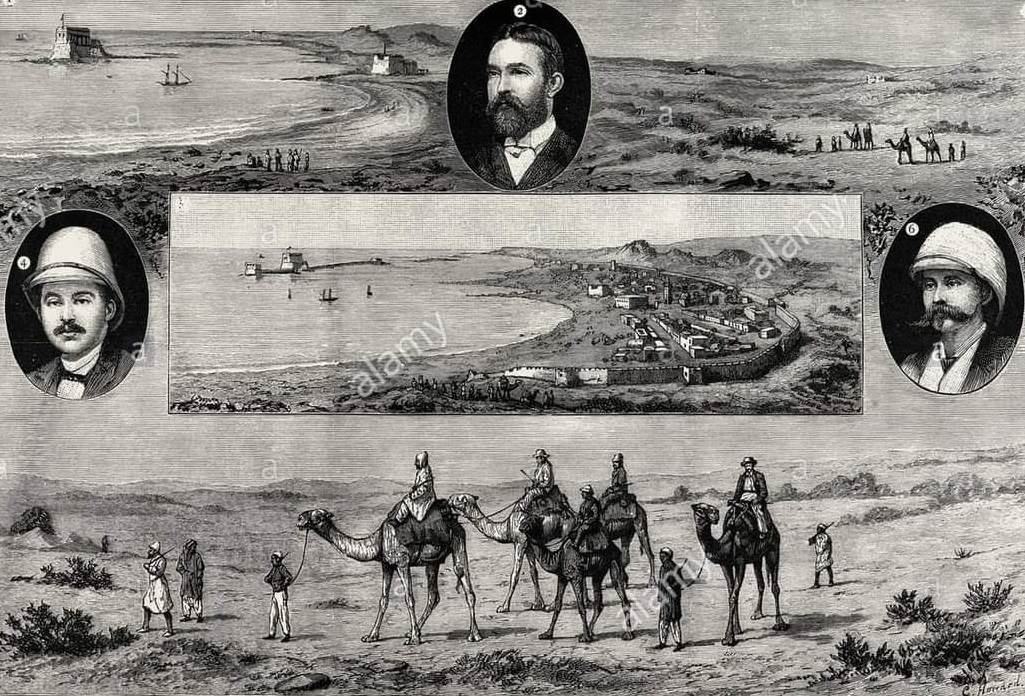

بيد أن لصرح طرفاية قصة مختلفة تماما عن الصرح الوارد ذكره في القرآن فبانيه لم يكن من أنبياء الله الكرام، وإنما أحد شياطين الإنس ممن كادوا أن يتسببوا للبلاد المغربية في فقدان سيادتها على جزء من أرضها الصحراوية، وهذا الشيطان يحمل على غرار كثير من بني جلدته الأبالسة اسم “دونالد” ولنترك للقارئ حرية اختيار من شاء من حملة الإسم ليتأمل في مدى صواب رأينا، أما شيطاننا دونالد فهو تاجر ومغامر وجاسوس إنجليزي واسمه مكينزي، وقد حل بسواحل طرفاية (أو رأس جوبي) مستكشفا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ثم أسس شركة تجارية فِي مدينة لندن سنة 1875 أطلق عَلَيْها اسم شركة شَمَال غرب إفريقيا ووقع اختياره عَلَى ساحل طَرْفَايَة لبناء مستودع تجاري. ثم استمال الشيخ محمد بن بيروك التكني واستأذنه فِي إقامة منشأة بالقرب مِن طرفاية للهيمنة على تجارة القوافل ونجح في إقناع بعض الأعيان بنجاح مشروعه دون أن يستأذن الدولة المغربية في حينه.

وبما أن المشروع هو مشروع استعماري بغطاء تجاري، فقد وجد من الحكومة البريطانية مساعدة تمثلت في مده بمواد الحديد والخشب، بينما مدته إسبانيا بالحجارة واليد العاملة فأنهى بناء محطته التجارية وبدأ يعقد الصفقات التجارية مَعَ قبائل الصحراء فيحصل منها عَلَى الصوف والجلود مُقابل السكر والشاي ومواد مصنعة، ثم جلب أنظار أصحاب القوافل التجارية وداعبته فكرة اختراق الصحراء.

وقبل التحدث عن المحطة ومصيرها وما تسببت فيه من أزمات دبلوماسية بين المغرب وبريطانيا، فمن الضروري التذكير بكون القرن التاسع عشر كان قرن الخيال العلمي، أثثته أحلام العلماء وأقلام الأدباء وأموال السفهاء، فهو قرن الثورة الصناعية والاختراعات والإيمان بأن التكنولوجيا ستحقق كل شيء، وهو كذلك قرن المستعمرات والصحف والتلغراف. فهذا جول فيرن الفرنسي ملأ رواياته الشيقة بخياله ذي الصبغة العلمية وأقنع قُراءه بتقبله بمنطق سليم، ولو صادف قُراء عصرنا ومستهلكي الخيال العلمي اليوم لولى منهم فرارا ومُلئ منهم رعبا بسبب انعدام المنطق.

ومن يقرأ اليوم رواية “من الأرض إلى القمر” سيتوقف عند المنطقة المجاورة لقاعدة “كيب كانافارال” لتنقل المركبة إلى القمر عن طريق مدفع ضخم، وتشاء الأقدار أن تنطلق رحلات مركبة “أبوللو” الأمريكية في القرن العشرين، وكأن الأدب حينها صار مبشرا بسطوة التكنولوجيا العلمية وجبروتها.

وفي نفس القرن، عرفت مصر حفر قناة في قلب صحراء السويس ربطت البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، إذ توجه نابليون بونابارت ومعه مجموعة من المهندسين لمعاينة موقع السويس والبدء في حفر القناة، لكن كبير المهندسين أقنع نابليون بالعدول عن المشروع بدعوى أن مستوى البحر الأحمر أعلى من مستوى البحر الأبيض، ومن شأن الحفر أن يتسبب في غرق مصر بأكملها… ولا يُدرى هل كان هذا المهندس مخطأ في تقديراته أم أن هناك من أسرَ له بنصيحة ثبتت مجانبتها للصواب حين اقترح مجموعة من المهندسين المعروفين بالسان سيمونيين على محمد علي باشا عام 1832 مباشرة المشروع من جديد مفندين رأي سلفهم مؤكدين أن البحرين مستويان لكن محمد علي اشترط حيادية القناة، وتمويلها من الخزانة المصرية، وهو ما رفضته القوى العظمى في حينه.

وفي عام 1854 استطاع الفرنسي دي لسبس إقناع خديوي مصر والحصل على موافقة الباب العالي، فتم حفر وبناء قناة يفوق طولها 193 كيلومترا، وساهم في عملية الحفر ما يقرب من مليون عامل مصري، لقي منهم أكثر من 120 ألف مصرعهم أثناء عملية الحفر بين سنتي 1859 و1869.

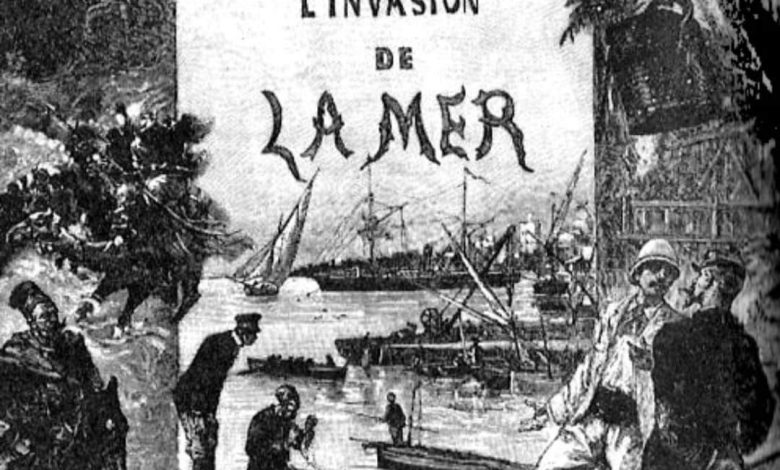

في هذه السنوات الحرجة من تاريخ مصر والمغرب والعالم المستــضعف (بفتح التاء)، كان الشيطان دونالد مكينزي منشغلا بحلم لا يقل طموحا، إذ جاب شطآن الصحراء الأطلسية المغربية قبل أن يستقر رأيه على اقتراح تقدم به إلى الحكومةِ البريطانيّة في عام 1877، وصاغه في كتاب من ثلاثمائة وتسعة وخمسين صفحة أسماه: ” طوفان الصحراء: سرد للخطة المقترحة لفتح وسط أفريقيا من الساحل الشمالي الغربي أمام التجارة والحضارة مع وصف بلاد السودان وغرب الصحراء وملاحظات على المخطوطات القديمة”، والواقع أن أسلوب الكتاب ممتع وسلس ويغري بالقراءة، فهو نوع من الكتابة الأدبية يختلط فيها أدب الرحلة بشيء من التاريخ وغير قليل من المعطيات العلمية الجغرافية والطبيعية..

وبعد أن يعرض في عشرات الصفحات مقدماته عن بلاد السودان وممالكها وثوراتها وسكانها، فإنه لا يتحدث عن مشروعه إلا في الثلث الأخير من الكتاب، ويتمثَّل في حفر قناة من إحدى البحيرات بأخنيفيس جنوبًا مع الاتجاه إلى السهل الكبير المسمى الجوف، وقد احتسب حوالي الستين مترا (مائتا قدم حسب المقاييس الإنجليزية) تحت مستوى سطح البحر بالنسبة للمنطقة المسماة الطاح، مستنتجا أن طوفانا جبارا سيدفع المياه لتملأ الفراغات وسيتشكل بحر عجاج متلاطم بالأمواج تفوق مساحته مائة وخمسة وخمسين ألف كيلومتر مربع (وبالطبع فقد احتسبها بالميل الإنجليزي ليكون الرقم هو ستون ألفا)، وأطلق العنان لخياله فتصور السفن والمراكب تمخر عباب الموج منطلقة من سواحل طرفاية متوجهة نحو تنبكتو، معلنة عن نهاية تجارة القوافل الصحراواية وسفنها من الإبل والنوق، بل وأثث خياله بالمزروعات والبساتين والجنان.

ولم يفت الرجل أن يقارن مشروع قناة السويس مع مشروعه ليدافع عنه، بل إنه استدل ببعض المعطيات الجيولوجية إلى أن هذا حوض الجوف كان مرتبطًا في السابق بالمحيط الأطلسي عبر قناة تقع قرب الساقية الحمراء، مقترحا في الآن ذاته أن يصل هذا البحر الداخلي بنهر النيجر وتمبكتو والأسواق والموارد الغنية في غرب إفريقيا عبر قناة على شاكلة قناة السويس. وينبني طرحه على استغلال السبخات بالقرب من طرفاية وهي الواقعة تحت مستوى سطح البحر بحوالي خمسة وخمسين مترا والسبخات كما هو معلوم تتميز بالاستواء وتقع بين صحراء ومحيط وغالبا ما تكون بحيرة سابقة تبخر ماؤها أو أصبح غورا، فلم يعد بها إلا الملح والجبس وما حملته الرياح وتبقى سبخة الطاح أكبر هذه السباخ جميعا في شمال المنطقة الجغرافية المسماة.

والغريب أن ماكنزي لم يسافر في هذه الأصقاع وكان يكتفي بالساحل في حطه وترحاله، وجل فرضياته مبنية على مقارنات مع الأحواض الصحراوية في تونس والجزائر ومصر والتي تشبه في اعتقاده تلك المجاورة لطرفاية. اعتقد دونالد ومن حذا حذوه أن هذا البحر “الصحراوي” الذي سيمتد على طول الشمال الشرقي لموريتانيا والشمال الغربي لمالي سيرفع نسبة الرطوبة في الجو المحيط فتتهاطل الأمطار وتصير الصحراء ومجاباتها القفر جنانا حتى إذا بُعث الشاعر ابن الرومي لم يجد إلا أن يصفها بقوله:

أصبحتِ الدنيا تروق مَنْ نظرْ………. بمنظرٍ فيه جلاءٌ للبصرْ

واهاً لها مُصطنعاً لمن شكر ………. أثنتْ على الله بآلاءِ المطر

فالأرض في روضٍ كأفواف الحِبَر…. نيّرةُ النُّوار زهراءُ الزهَر

تبرجت بعد حياءٍ وخفر ……………. تبرُّجَ الأُنثى تصدّت للذكر

والظاهر أن الحكومة البريطانية لم تُعر المشروع اهتماما، أو أن علماء الجمعيات اللندنية قد لمسوا افتقاره للواقعية، فضربوا عنه صفحا دون أن يكلَ عزم مكينزي، فقد استمر في التسكع أمام السواحل المغربية بدعوى التجارة، وما لبث أن عاد في سبعينيات القرن التاسع عشر إلى طرفاية مُحمَلا بمساعدات هامة من الحكومة البريطانية تمثلت في كميات ضخمة مِن مواد البناء من الحديد والأخشاب، وقدمت السلطات الإسبانيَّة الحجارة واليد العاملة له بعد توسط القنصل البريطاني في جزر الخالدات، وبعد انتهاء أشغال بناء المحطة في 1879م، بدأ ماكينزي بعقد الصفقات التجارية مَعَ القَبَائِلِ فكَانَ يحصل منها عَلَى الصوف والجلود مُقابل السكر والشاي، كما استطاع جلب أنظار أصحاب القوافل التجارية نحو مركزه المشيد بطَرْفَايَة.

أما السلطان العلوي الحسن الأوّل فما لبث أن استشاط غضبا من هذه العنجهية الأوروبية، ومع ذلك فقد كظم غيظه وفضَل أن يسلك القنوات الديبلوماسية، ثم أبلغ السلطات البريطانية احتجاجه عَلَى بناء ماكينزي لمركز تجاري فِي ساحل طَرْفَايَة دون إذن منه. وتعمد الخبث الإنجليزي أن يبدو وكأنه غير مسؤول عن تصرفات ماكينزي معتبرا في الوقت نفسه أن ساحل طَرْفَايَة لَا يخضع لسلطة سُلطان المغرب، إذ كتب سفير بريطانيا في طنجة ما نصه : “… ليس مِن حق الحكومة المغربيَّة التدخل فِي شؤون الأوربيين الَّذِين ينزلون فِي المناطق اَلْوَاقِعَة فِي جنوب وادي نون..”، ثم دخل الطرفان في متاة، ومن المفيد التذكير أن من بين الحجج التي تقدم بها المغرب لإثبات مغربية راس جوبي ما ورد لدى المؤرخ الفشتالي في “مناهل الصفا”، وتمكَّن المخزن المغربي في الأخير مِن إفشال ماكينزي فِي ساحل طَرْفَايَة، وضمان اعتراف دولي بسيادته على الأقاليم الواقعة جنوب درعة والممتدة في الصحراء والمجابات وذلك بُعيد التوقيع عَلَى اتفاقية بَيْنَ الحكومة البريطانية والمَغْرِب، ومما يؤسف له أن محطة مكينزي تسببت في فتنة بين آل بيروك دفعت بهم وبأنصارهم إلى اقتتال يشيب له الولدان.

وبالعودة إلى الخيال العلمي في القرن التاسع عشر وجول فيرن الذي تحدثنا عنه في البدء، نجده ألــَـف كتابا عن اجتياح الصحراء بالمياه، قبل أن ينهكه خياله العلمي فيكتب رواية “باريس في القرن العشرين” التي صاغ فيها توقعاته عن مستقبل باريس في عام 1960، وهي الرواية التي لم يستحسن الناشر إصدارها في حينه، فظلت حبيسة العائلة حتى عثر عليها أحد أحفاده عام 1989، وتم نشرها عام 1994، فيها يتنبأ فيرن بتزايد هيمنة التكنولوجيا وسيطرة المال، حتى تكاد أساليب الترفيه تنحصر على الجنس، كما يصف الإهمال التام للثقافة واحتقار المثقفين والمفكرين، ولعل فيرن كان يستشعر هذه الجوانب السلبية التي تطبع عصره فتوقع أنها ستتكاثر.

أما الشيطان مكينزي فقد غادر المحطة بعد توقيع الاتفاقية، وصار من الصعب اقتفاء أثره، فيكفيه شرا أنه أسس شركة بريطانية للتجارة الدولية ببعد إستعماريي تذكرنا بشركة الهند الشرقية وشركة خليج هدسون شمال غرب إفريقيا، وخلف وراءه صرحا قائما يشهد بعبر التاريخ الإنساني على نفاق الغرب وسيادة منطق القوة تغلفها الليونة الدبلوماسية، ولا علاقة له بصرح النبي سليمان، فهل صرح يدعو إلى توحيد الله ونبذ الطغيان كصرح يبث التفرقة بين أبناء البلد ويدعو إلى عبادة المال؟

تبين من هذه الواقعة أن الحسن الأول ملك من طينة مغايرة، فقد تصدى للمحاولات البريطانية الاستعمارية بدهاء سياسي وأنقذ ما يمكن إنقاذه، وجنَب بلاده ويلات وويلات، وكان لا يراسل السلطات البريطانية إلا ويسميها بالدولة المحبة وكأنه يتمنى دوام تلك المحبة، أما لسان حاله فكان يقول:

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى…… عدوا له ما من صداقته بد

وسلمت طرفاية والجوف من معاول هدم تنهشها ولم يمرَ بها ماء محيط من سبخة أو بئر، وصار بحر مكينزي غورا فلم يستطع له لا هو ولا غيره طلبا، وكفى الله المجابات والمفازات شر فيضانات الإنجليز، وتركت الصحراء للرمال مهمة سرد تاريخها وللريح حرية نقل هذه الرمال والحكايات والعبر وكأنها تردد الآية الكريمة “كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ”