أخبارالرئيسيةثقافة و فن

الروائية أمنة برواضي في حوار”مع الناقد”(أسئلة الباحث العربي)

الجزء الثاني. الحلقة الرابعة مع الأستاذ عبد الجليل الوزاني التهامي

- أولا أرحب بكم وأشكركم على تفضلكم بالإجابة على أسئلتي. وليكن أول سؤال، من هو عبد الجليل الوزاني التهامي؟

- عبد الجليل الوزاني التهامي كاتب روائي مغربي ازداد بمركز بوأحمد، ضواحي مدينة تطوان في 29 يونيو 1961، حاليا تابعة إداريا لإقليم شفشاون، درس كباقي أبناء جيله “بالكُتّاب”، ثم ولج مدرسة قريته حيث أمضى سنتين ليلتحق بعدها بمعية أسرته بمدينة تطوان خريف 1969 من أجل استكمال مشوار دراسته بمدرسة سيدي علي بركة، بثانوية القاضي

التحق بكلية الآداب بمارتيل / تطوان التي كانت آنذاك تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، حيث حصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة العربية، ثم ليتابع تكوينه بالمدرسة العليا للأساتذة بمارتيل، إذ بعد تخرجه منها، عمل أستاذا لمادة اللغة العربية زهاء 16 سنة بمدينة سيدي قاسم، فحارسا عاما ومديرا بثانوية الأندلس الإعدادية بتطوان سنوات: (2004 ـ 2010)، ثم رئيس مكتب منسقية التفتيش بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان سنوات: (2010 -2019) ليحال بعدها على التقاعد النسبي.

ـ عضو اتحاد كتاب المغرب

ـ رئيس رابطة أديبات وأدباء شمال المغرب.

صدرت له الأعمال الروائية الآتية:

- الضفاف المتجددة ـ تيكيساس: مطبعة الخليج العربية / تطوان 2003 (حازت على جائزة الحسن الثاني للبيئة سنة 2004) .

- لقاء مساء العمر: (جريدة تمودة ـ تطوان) 2005.

- احتراق في زمن الصقيع: الطبعة الأولى عن منشورات مرايا/ طنجة 2007، الطبعة الثانية/ منشورات مكتبة سلمى / تطوان 2016.

- أراني أحرث أرضا من ماء ودم: عن منشورات مكتبة سلمى / تطوان 2011.

- ليالي الظمأ: منشورات مكتبة سلمى / تطوان2013.

- امرأة في الظل، أو ما لم نعرف عن زينب: (حائزة على جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الأولى / 2015) الدوحة ـ قطر.. مع ترجمتين باللغتين: الإنجليزية والفرنسية. الطبعة المغربية عن منشورات مكتبة سلمى 2022.

- متاهات الشاطئ الأزرق: المركز الثقافي العربي بدعم من وزارة الثقافة/ الدار البيضاء 2017).

- أوراق من ملفات مؤجلة: منشورات مكتبة سلمى بدعم من وزارة الثقافة / تطوان 2019.

- صهوة السراب، منشورات مكتبة سلمى / تطوان 2021.

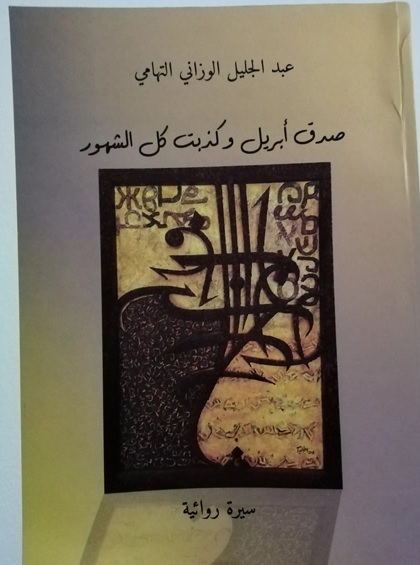

- صدق أبريل وكذبت كل الشهور، – سيرة روائية، منشورات مكتبة سلمى بدعم من وزارة الثقافة/ تطوان 2022.

– انطلاقا من عناوين الإصدارات السابقة الذكر، ماهي أهم الثيمات التي تناولها الروائي في أعماله؟

– من “الضفاف المتجددة” إلى السيرة الروائية “صدق أبريل وكذبت كل الشهور”، رحلة عمري الإبداعي المنشور إلى حدود اللحظة الذي بدأته مبكراً، ولكن لم يكتب لي الظهور والخروج إلى القراء، إلا في سنة 2003، حينما أصدرت روايتي الأولى.. وللإشارة فهذه الرواية كتبتها إبّان غزو العراق للكويت سنة 1990، وما ترتب عن ذلك من تداعيات أدخلت العالم العربي في مستنقع آسن، لم يخرج منه لحد الآن… وتزامن غزو العراق للكويت مع زيارتي للقرية التي رأيت بها النور ـ بوأحمد ـ والبعيدة عن مدينة تطوان بحوالي 80 كلم والمتواجدة على الساحل المتوسطي.

أذكر أنني وصلت في ليلة شديدة الظلام، ولما أشرقت شمس الصباح، صدمت لهول ما رأيت، كان السهل الواسع المتضارب الأطراف فيما بين القرية والشاطئ قد تحول إلى رمال رمادية بفعل انجراف البساتين وأشجار الفواكه المتنوعة، بسبب نهرين يلتقيان عند سفح الربوة التي توجد بها القرية. كان الدمار شاملا، وهيمن اليباب والنقع والضياع على المنطقة التي فقدت أحد المصادر الرئيسية لرزق الساكنة. وكان لذلك وقع سيء على نفسي، ولما عدت إلى تطوان بعد يومين ذهلت وأنا أتابع ما يدور بالخليج العربي من أحداث غيرت مجرى تاريخ المنطقة برمتها نحو الأسوأ.

كان لهاتين الواقعتين، المتزامنتين أثر كبير على مساري الإبداعي، إذ قررت كتابة العمل الروائي الأول والذي تناول الوضع بالبلدة والمغرب والوطن العربي فيما بين منتصف ستينيات وبداية ثمانينيات القرن الماضي.

بعد النجاح الذي حققته هذه الرواية خاصة بحيازتها على جائزة المغرب في البيئة، نظرا لمعالجتها لظاهرة البيئة بامتياز سنة 2004، كان لي موعد مع روايتي الثانية “احتراق في زمن الصقيع” التي جاءت كامتداد تاريخي للرواية الأولى، حيث غطت الفترة الممتدة من بداية الثمانينيات إلى زمن كتابة الرواية سنة 2005. وكان لابد أن أقف عند ملامح هذه الفترة وما ميّزها من خلال الكشف عن مخلفات الصراع الذي كان قائما آنذاك بين المعسكرين الغربي الليبرالي والشرقي الاشتراكي الماركسي، وآثارهما محليا ووطنيا وعربيا ودوليا.

ولعل الوسط الجامعي المغربي كان بؤرة التوتر الذي عرفته الفترة، باعتباري كنت آنذاك طالبا بالكلية كان لابد لي أن أسجل بقلم غير محايد انطباعاتي لما مر معنا في تلك الفترة.

بعد ذلك أثار انتباهي موضوع حسّاس، لا يخلو من أهمية، ويتعلق الأمر بالأرض، والتهافت الذي تعرفه منطقة الساحل المتوسطي على شراء الأراضي واحتكارها من أجل المضاربة في ثمنها، أو من أجل إقامة مركبات سياحة تضر بمصالح أهل البلد، عبر مضايقتهم في التمتع بشواطئهم وتدمير الطبيعة الخلابة، في حين يستفيد منها ذوو رؤوس الأموال الذين قدموا من الخارج، أو أباطرة المخدرات ومروجيها. فكانت روايتي الثالثة “أراني أحرث أرضا من ماء ودم”، هذه الرواية التي سلطت فيها الأضواء ـ إلى جانب قضية الأرض سالفة الذكر ـ على وضعية المغرب إبّان بداية القرن العشرين التي اتسمت بدخول المستعمر الأوروبي في شكل دولتي إسبانيا بالشمال والجنوب وفرنسا بالوسط، لإيماني أن حاضرنا ما هو إلا نتيجة للماضي القريب والبعيد، إذ توارثت أسر محظوظة السيادة في البلاد بين زمنين: زمن الاستعمار وزمن الاستقلال، حاولت في هذه الرواية أن ألفت الانتباه إلى كون مأساة العالم العربي تتجلى في ذيول الاستعمار وخدامه الذين استمروا متواجدين في العلن والخفاء يخدمون مصلحة هذا المستعمر ومصلحتهم الضيقة طبعا.

من خلال ممارستي للكتابة والنشر اكتشفت عالما آخر موبوءا، لا يقل أهمية مما سبق تناوله في أعمالي السابقة، ذلك أنني صدمت بظاهرة إقصاء المواهب والمبدعين الحقيقيين، كما هو الحال في كل المجالات، أجل، ذهلت وأنا أرى أن الحقل الأدبي بالمدينة والوطن تهيمن عليه أسماء بعيدة كل البعد على الميدان الذي تعمل فيه، اكتشفت وجود سماسرة الأدب وبائعي الكلمة والزبونية.. فكان لا بد من كتابة رواية تضع اليد على مكمن الخلل، كاشفا عن الوضعية المزرية للحقل الفكري والأدبي بالوطن، رابطا ذلك بالوضع الموبوء الذي تعرفه الحياة السياسية بالبلاد، وظهور فقاقيع فارغة تطبل وتهول للرداءة وتغتال الإبداع الجميل لتحتر الكعكة وتفوز بها وحدها؛ فكانت روايتي الرابعة ” ليالي الظمأ “.. التي كشفت القناع عن عمق ظمأ المثقف / المبدع في الوطن العربي. إنها سيرة متخيلة لكاتب مفترض، عبر رحلة عمر امتدت من منتصف خمسينيات القرن الماضي إلى زمن كتابة الرواية 2010، إنها وجهة نظر حول الوضع السياسي والاجتماعي للمغرب الحالي الذي هو صورة مصغرة للعالم العربي.

ثم عدت إلى شخصيات “احتراق في زمن الصقيع” سابقة الذكر، لأتناول قضية المرأة في المغرب والعالم العربي بصفة عامة:

أولا من خلال رواية ” امرأة في الظل أو ما لا نعرفه عن زينب ” وهي رواية تدور أحداثها ما بين قرية شاطئية متوسطية ـ تارغة ـ ومدينة تطوان بشمال المملكة المغربية في الفترة الممتدة ما بين 1984 و2014، وهي عبارة عن رسالة مطولة من امرأة ـ زينب ـ إلى رجل ـ جمال الأحمدي ـ تحكي فيها ما مر معها منذ اختفائها في ظروف غامضة، هربا من فضيحة علاقة حب نتج عنها حمل غير شرعي في مجتمع محافظ مثقل بالتقاليد والأعراف الرافضة. هذه الرواية ترصد وضعية المرأة المنسيّة في مجتمع مهمّش يعاني من الفقر والجهل والهشاشة، والناتج عن خلل سياسي واقتصادي وسوء التدبير في الربع الأخير من القرن العشرين.

وثانيا من خلال رواية ” أوراق من ملفات مؤجلة ” التي تقوم على أطروحة مركزية عنوانها البحث عن الجذور أو الأصول الأبوية من خلال حكاية أساس، هي حكاية ” أحلام ” التي تبحث عن والدها “عبد الرؤوف الماجدي”، بعدما تركها بذرة في بطن الأم ” زبيدة العرفاوي “، متنكّراً لها، وطلب منها أن تسقط الحمل لعدم ملاءمة ظروفه في تحمل تبعات الأبوة بحملها الاقتصادي ووزرها الاجتماعي. ومن خلال حكاية أخرى ثانوية هي حكاية الشاب ” جمال ” الأصغر الذي يبحث عن أبيه (السارد) ” جمال الأحمدي “، لتنتصر الرواية في الأخير إلى أن أحاسيس الارتباط الوجداني بالآخر وخاصة إن كان الأب، لا تظهر دفعة واحدة، وإنما هي ثمرة معايشة ومكابدة.

وبذلك تكتمل الثلاثية التي رصدت مواضيع وثيمات اجتماعية، نفسية، إنسانية، سياسية وتاريخية بصفة عامة ، حاولت أن تغطّي الفترة الزمنية الممتدة ما بين 1984 إلى منتصف العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين.

ثم تلت هذه المجموعة رواية ” متاهات الشاطئ الأزرق ” التي اعتبرها بعض النقاد ” نقلة جديدة في مسار السرد الروائي المغربي، فهي رواية تصوّر العالم الاجتماعي البئيس الذي تعيشه الشخصيات وترصد الفروق بينه وبين عالم الطبقات الاجتماعية المترفة، وتسلط الضوء على اختلالات وتناقضات الواقع، من خلال كتابة تتسم بتدفق سردي استرجاعي لذكريات الطفولة والشباب والكهولة، عن طريق تقنية الاسترجاع.

” إنّها رواية تستمد خصوصيتها وإفادتها من سياق نقدي وثقافي عام، هذا السياق يتصل بما يميز حركة التنظير الروائي من خصوبة وانفتاح واختلاف، انعكس إلى حد بعيد على خصوصية عالمها السردي الذي شيّد على تقنيات فنية دقيقة؛ إذ فيها يحس القارئ وكأنّ كاتبها يودّ أن يقدّم له خلاصة لحصيلة ثقافية ومعرفية هامة، خاصة في مجال النقد الروائي، تستمدّ قوتها من فهمه العميق للرواية ولنظريتها، ومن وعيه بضرورة إشراك المتلقي في عملية الإبداع والنقد.. ومن قدرته على خلق عالم روائي تتقاطع فيه الأمكنة والأزمنة، ويقوم على التشخيص الواقعي بلغة فصيحة سلسة، تبتعد عن استعمال ” العامية “، وتجنح نحو اللغة الشعرية خاصة عندما ترتبط المقاطع السردية بالوصف.

وهذه العناصر كلها تمنح الرواية خصوصيتها الفنية والإبداعية في محيط الرواية المغربية عامّة، كما تعدّ علامة إيجابية على التحول في مسارها عبر الخروج من التقليد والتوجه نحو أفق التجديد والتجريب “. (المرحوم محسن أخريف/ جريدة القدس العربي عدد: 9373 بتاريخ 21 نوفمبر 2018).

في رواية ” صهوة السراب ” أتطرق لموضوع تمزق الأسرة من خلال شخصية “ضحى” أو ” شمس الضحى الناصري ” امرأة مغربية مقيمة بإيطاليا في طريقها نحو مسقط رأسها بشمال المغرب لحضور جنازة والدها الذي تصادف جنازة الملك الراحل الحسن الثاني (صيف 1999)، تلتقي في مطار روما بفؤاد ابن حيّها الذي لم تره منذ سنوات، يعود بها هذا اللقاء إلى الماضي البعيد، فتكشف عن مأساة امرأة عاشت طفولة ممزّقة بسبب تخلي أمها عن أبيها ـ المدرس البسيط ـ وزواجها بضابط سام.

” صهوة السراب ” رحلة المعاناة والآلام بسبب ماض مرير وحاضر لا يقل مرارة في كنف زوج أوروبي عجوز وفي مجتمع غربي يستبيح كل شيء. فهذه الرواية تميط اللثام عن الخلل الاجتماعي وتفكّك الأسر الناتج عن تخلى الأم عن دورها الطبيعي في التربية والتنشئة، وتكشف الغطاء عن معاناة المرأة المغربية والعربية عموما المقيمة بأوروبا، الناتجة عن الاختلافات الثقافية والتناقضات الاجتماعية، وتطرح بالتالي الأسئلة الوجودية للإنسان الفاقد للهوية. إن ” صهوة السراب ” وقفة تأملية للمغرب المتطلع نحو الألفية الثالثة من خلال طرح تساؤلات تعكس جوهر الممارسة السياسة إبان حكومة التناوب التوافقي. - فازت روايتكم الأولى بجائزة الحسن الثاني للبيئة سنة 2004، كما فازت روايتكم امرأة في الظل أو ما لم نعرف عن زينب بجائزة كتارا في الرواية العربية في دورتها الأولى 2015.

هل لكم أن تحدثونا عن دور الجوائز في التحفيز على المزيد من الإبداع؟

– من الطبيعي أن تكون للأعمال الأدبية قيمة في ذاتها، بغض النظر عن الفوز أو عدمه، لكن وبحكم سوء الثقة والإقصاء الذي يمارسه البعض نحو المبدعين المحليين، دون أن تمنح لهم الفرصة لقراءة أعمالهم، فإن هذه الجوائز مناسبة لإعادة الاعتبار لهؤلاء المبدعين والاعتراف بهم، وبالتالي منحهم المكانة التي يستحقونها من خلال قيمة إبداعهم الحقيقية.

وللحقيقة والتاريخ، فإن ” كتارا ” وجائزتها، أحدثت حركة إبداعية واسعة في العالم العربي، ساهمت في بروز كُتَّاب كانوا في مرحلة الكمون والتربص والتردّد، أو ولجوا عالم كتابة الرواية لأوّل مرة، وكان دافعهم في ذلك الفوز بهذه الجائزة، خاصة وأنها فتحت المجال للروايات غير المنشورة أيضا، فقد لاحظت صدور الكثير من الأعمال الروائية مباشرة بعد ظهور نتائج هذه الجائزة في خريف كل عام، إذ تخرج للوجود ـ وبشكل ملفت ـ إصدارات روائية عديدة لكُتّاب مبتدئين يقوم أصحابها بنشرها على حسابهم الخاص بعدما يخونهم الحظ في الفوز بالجائزة . وبذلك يمكن القول إن الجوائز عموما تساهم في تحرك عجلة الإبداع ولو بشكل غير مباشرة. - كيف كان تأثير جائزة كتارا على مسيرتكم الإبداعية التي تلت ذلك؟

- من البديهي أن أسعد بهذا الجائزة لأنها منحتني ـ وفي زمن قياسي ـ الشهرة الكبيرة والإشعاع القوي عبر العالم العربي وليس بالمغرب فقط .. وبالنظر إلى ترجمة الرواية إلى لغتين عالميتين ـ الإنجليزية والفرنسية ـ فمن المؤكد أن تأثير الفوز بجائزة كتارا على مسيرتي الإبداعية، كان عميقا.

كما أن هذا الفوز وضع على كاهلي مسؤولية أكبر، خاصة عندما يتعلق الأمر بأعمالي اللاحقة، وككل مبدع صرت أطمح لتحقيق المزيد من التألق، والمزيد من الإنتاج الجيد، مع أنّني كنت دائما أشعر بالمسؤولية ككاتب يبحث عن التجديد والابتكار والتفرد، وتجاوز الذات قبل تجاوز الآخرين. - هل الروائي عبد الجليل الوزاني التهامي من الذين أنصفهم النّقد؟ وهل كان لفوز أعماله دور في توجيه أقلام النقاد إلى إبداعه؟

– للأسف النقد عندنا خاضع لسلطة المجاملات وتبادل المنافع والانتصار للأصدقاء. فالقليلون من يلتفتون إلى قيمة العمل الأدبي، ليقوموا بدراسته، ومن هذا المنطلق هناك أقلام جيدة لم تنل حظها من النقد السليم، بل لا أحد يهتم بها، في المقابل هناك الكثير من الرداءة رُفِعت إلى السماء لأن أصحابها يمتلكون مقومات مادية أو معنوية أو سلطة سياسية، تجعل أعمالهم تشق الطريق في الصخر بالرغم من ضعفها ورداءتها. والأدهى والأمر، لا يكتفي بعض النقاد بتهميش الأقلام الجيدة وتجاهلها؛ بل يعمدون إلى اغتيال أصحابها وبإمعان وترصّد مقصود، حتى لا يبقى في الساحة إلا هم والموالون لهم، ويؤسفني أن أقول إنني كنت ـ لوقت طويل ـ ضحية لهذا المنطق الغريب، ولم تحظ أعمالي إلا بالنزر القليل من الاهتمام، قبل أن يرفع عنّي الحيف بحيازة روايتي لجائزة كتارا ويصبح الإقبال عليها ملفتا.. بل وصارت كل أعمالي ـ بدون استثناء ـ موضوعات للدراسات والأطاريح الجامعية، سواء بالمغرب أو بالمشرق العربي. - في رأيكم ما هي المواصفات التي يجب توفرها في العمل الإبداعي عامة والروائي على وجه الخصوص، ليجد صداه عند النقاد؟

– ليس هناك معيار قار ومواصفات مرجعية في هذا المضمار، قد يتعلق الأمر بأسباب ودوافع خاصة، قد تكون الجودة أقلها حظاً، فأحيانا تكون شخصية الكاتب نفسه ومكانته الاجتماعية دافعا للاهتمام بعمله، إما لشهرة سابقة أو لمنصب سامٍ، أو من الوجوه المثيرة للانتباه بخلق فرقعات بعيدة كل البعد عن القيمة الإبداعية للعمل، وهناك أكثر من اسم من هذا الصنف من الكُتَّاب لا يسمح المقام بذكرهم، ومع ذلك ورغم كل التّعتيم المقصود أو العفوي، فإن الإبداع الجيّد لا بد أن ينال نصيبه من الاهتمام ولو بعد حين، بل المنطق يقول إن البقاء للأصلح والأجدر والأجود. - أثناء كتابتكم لعمل روائي هل يكون هاجس الفوز بإحدى الجوائز حاضرا وموجها لإبداعكم؟

– لم أكتب مطلقا بأي هاجس خارجي مهما كان، ولم أكن ولن أكون يوماً كاتبا تحت الطلب، ولا أرى فائدة من كتابة موجهة بعامل مادي معين. الكتابة الروائية رؤية ومسؤولية تتحكم فيها القريحة الذاتية والحوافز الإلهامية، وهي أمور ـ بالنسبة لي ـ لا يمكن التحكم في مجراها ومسراها في تدفقها وخمودها، وللإشارة لم أعلم بوجود هاتين الجائزتين، إلا بعد كتابة الروايتين معا. بل مشاركتي في الجائزة الأولى كانت بإيعاز من أحد زملائي الأساتذة والثانية بإيعاز وتشجيع من طرف صديقي الأديب المرحوم محسن أخريف. - سؤال مرتبط بما سبق، هل يكون النقد حاضراً أثناء الإبداع؟

- – قد أفهم من سؤالكم أن هناك نقد قبلي، حتى وإن لم نعتبره نقداً بقدر ما نعتبره موجِها وإطاراً منهجيا للكتابة، ونقد بعدي وهو المتعارف عليه في الساحة الأدبية.

وانطلاقا من هذا التصور فلا يمكن لروائي أن يكون مقنعا ومتقنا لعمله في غياب رؤية نقدية واستراتيجية منهجية يتكئ عليها، حتى وإن لم يسمّ الأشياء بمسمّياتها الحقيقية أو يُعلن عنها، فخطة العمل العامة تُسطَّر قبل الشروع في إنجاز هذا العمل، ولا يمكن أن يصل القلم بصاحب إلى بر الأمان وهو يتخبط خبط عشواء، وكل كتابة لا تتأسّس وتنبني على رؤية نقدية منهجية مضبوطة، تعدّ كتابة فاشلة. ومن هذا المنطلق فأنا أعرف أين أخطو وأخطُّ وأكتب وأنسج وأخلق عوالمي الروائية.

غير أنني أنسى النقاد وآرائهم، وما قد يستقبلون به عملي، فلا أحفل بشرطي المرور ما دمت مقتنعا أنني أحترم قانون السير، فأنا أقول كلمتي وأنصرف، ولهم مطلق الحرية في أن يقولوا ما يشاؤون. وهذا هو الأدب الحقيقي بكل أجناسه. - كيف يرى الروائي عبد الجليل الوزاني التهامي العلاقة بين المبدع المغربي والنقد؟

– الخوض في هذا الموضوع يعيدني للتأكيد على ما قلته من قبل، فالنقد المغربي بعيد كل البعد عن الموضوعية والصرامة العلمية، فلا يحظى الإبداع بالاهتمام، إلا إذا كانت تربط صاحبه بالناقد علاقة خاصة، أو وراء ذلك مصالح مادية نفعية معنية، فقلما نرى من يلتفت إلى إنتاج إبداعي دون استحضار ” شخصية ” صاحبه ومكانته والروابط التي تربطه بالناقد، وهكذا نرى تهافت الكثيرين وراء كُتّاب معينين يسهبون في إطراء أعمالهم والإعراض عن كُتّاب آخرين مهملين وما تجود به قرائحهم من إبداع قد يكون أرقى وأجود، خصوصا في الأوساط المحلية التي تتّسم بالاحتكاك والحضور الذاتي لكلٍ من المبدع والناقد في محيط تواصلي يسمح لهما بالتلاقي المباشر.

دون أن أغفل المعارك النقدية التي تنشب هنا أو هناك لتصفية حسابات سياسية أو خصومات إيديولوجية وحساسيات فردية، قد تتسرّب إلى صفحات الجرائد أو تغزو المواقع الإلكترونية، يمعن البعض في خوضها كما لو كانوا يخوضون حربا ضروسا. - ما هي علاقة الرواية المغربية بقضايا الوطن العربي كلل والمغربي على وجه التحديد؟

– سأكون موضوعيا ومنصفا في هذه النقطة بالذات إذا قلت إن المنتوج الإبداعي الأدبي المغربي وبكل أجناسه قد أسهب في تناول قضايا الوطن العربي، وعبر كل المراحل الزمانية، حيث كانت القضية الفلسطينية ولا تزال تشكل جوهر اهتمام الكتاب والشعراء المغاربة كغيرهم من الأشقاء العرب، فلا نكاد نجد مبدعا لم يتناول هذا الموضوع ولو بقدر يسير، ثم بعدها تأتي كل قضايا هذا الوطن الممزق الجريح، سواء تعلق الأمر بالأوضاع الاجتماعية العامة أو السياسية انطلاقا من فترة الاستعمار مروراً بمحطات المقاومة والتحرير، وصولا لما عُرف بـ: ” الربيع العربي” وما تلته من تداعيات لا زالت تهيمن بظلالها القاتمة لحد الآن، والرواية المغربية كغيرها من الأجناس كان لها نصيب وافر في تناول وملامسة هذه القضايا، ولست بحاجة للاستدلال والبرهنة على ذلك، يكفي أن نستحضر أي اسم من أسماء الروائيين المغاربة لتحضر معه رواية أو أكثر تتصدى للقضية الفلسطينية، ويتردد صداها بقوة، وقلما نجد من يتجاهل هذا الموضوع أو يتعامى على الاستجابة له.

أما بخصوص القضايا الوطنية فلا يمكننا أن نتصور وجود أديب محلي لا يتناول قضايا وطنه، حتى وإن اشتغل بالرومانسيات والقضايا العاطفية البعيدة عن هموم المواطن. فعبر كل مرحلة من مراحل تاريخ المغرب الحديث والمعاصر، نجد صدى الأوضاع الاجتماعية والسياسة لهذا الوطن في كل ما يكتبه المغاربة من نصوص روائية، بل أرى أن الانخراط في الكتابة الروائية لجل المغاربة كانت بدافع التعبير عن مواقفهم من قضايا وطنهم، ووسيلة لتمرير بعض آرائهم ومواقفهم، سواء بالترميز أو التلميح أو بالتصريح المباشر، بل لم تتوقف الأقلام عن ملامسة بعض الطابوهات في فترة اشتدت فيها الرقابة وكُممت فيها الأفواه وعُرفت بزمن الرصاص، وتلك أقصى درجات الانخراط في قضايا هذا الوطن. - هل لكم أن تحدثونا عن العراقيل والصعاب التي تقف في وجه المبدع؟ وكيف يواصل الكتابة في ظل كل هذه العراقيل؟

– عندما نستحضر العراقيل والصعاب التي قد تواجه أي مبدع يشتغل بالكتابة ستواجهه مشكلة الطباعة والنشر، فالكتابة مشرَّعة أبوابها لكل من وجد في نفسه الرغبة والقدرة لحمل القلم، بل وإتقان قواعد الجنس الأدبي الذي يكتب فيه، غير أن تحويل ما يكتبه إلى مادة قابلة للنشر والتوزيع فتلك هي المعضلة، حاليا قد يكون الأمر أهون مما كانت عليه ظروف الطباعة والنشر قبل سنوات بفعل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة الولوج إليها، بغض النظر عن قيمة ما يُنشر، بل حتى التقنيات الحديثة ساهمت في تحويل المخطوط اليدوي إلى مادة رقمية يسهل طبعها وإرسالها وإخراجها، هذه الأشياء لم تكن متاحة قبل عقدين أو ثلاثة، إذ كانت تواجه الكاتب صعوبات شتى كالرّقانة على الآلة الكاتبة.

أنا شخصيا لم أتمكن من نشر ما كتبته في الثمانينات وتسعينيات القرن الماضي، إلا مع بداية الألفية بسبب العراقيل والصعوبات التي كانت تواجهني تقنيا وماديا.. علاوة على ذلك هناك غياب للدعم “المؤسساتي” والفردي. وبالرغم من النجاح الذي حققته إصداراتي منذ خروجها إلى القراء، فإن مشكل النشر ظل يؤرقني طويلا، كما لا يمكن التسليم في هذا الوطن أن الكتابة قد تكون مصدراً قاراً من مصادر الدخل، بل من العبث أن نفكر في ذلك، وحسبي أنني لم أعد أنفق على ما أنشره. كما يمكن القول إن دعم وزارة الثقافة ساهم في نشر بعض الأعمال والتخفيف بشكل نسبي من الأزمة التي يعرفها هذا المجال.

ونرى للأسف سهولة الإمكانية المادية والتقنية للنشر والتواصل ساهمت بدورها في انتشار كتابة رديئة مغرقة في السطحية بعيدة كل البعد عن الإبداع الحقيقي، خاصة في جنس السرديات والشعر، وظهرت بسبب ذلك عراقيل جديدة كالتشويش ومضايقة الإبداع الأصيل الجاد والجيد. - باعتباركم زاولتم مهنة التدريس كيف ترون مستقبل التعليم العمومي؟

– التعليم معضلة كبيرة في هذا البلد بغض النظر عن كونه عموميا أو خصوصيا، فأنا لا أرى فرقا جوهريا بينهما، وبحكم اشتغالي بمهمات تربوية من تدريس وتسيير إداري وقربي من هذا المجال طوال مساري المهني، أؤكد أن التعليم عندنا سيسير على نفس النهج الذي كان عليه منذ عقود، ولن يكون هناك مستقبل مغاير، فالمنظومة التربوية عندنا تعيد إنتاج نفسها، أو ربما أريد لها أن تكون كذلك، فمهما سُطرت من برامج الإصلاح والترميم ضمن مخططات متوسطة المدى أو بعيدة المدى؛ فإن عجلة التعليم تدور بالإقلاع نفسه، تنتج المنتوج عينه. فالتعليم الذي تلقيناه نحن يتلقاه الآن أبناؤنا وسيتلقاه أحفادنا دون تغيير جوهري يُذكر مهما تغيرت المناهج والمقررات، اللهم التطور الذي يفرضه السياق العام من الاستفادة من الرقمنة، ومن التكنولوجيا بصفة عامة التي تساهم في تغيير الشكل وآليات الاشتغال، ولكنها لن تجود علينا بتعليم جيد مغاير يرضي طموحنا. دون أن نغفل توسيع دائرة العرض المدرسي ووصول التمدرس ـ على علته ـ إلى أقصى نقطة في المغرب العميق والمهمش بقُراه وبواديه، بجباله وصحاريه. وهذه نقطة إيجابية تُحسب للتعليم العمومي. - ما هي رسالتكم للمبدعين الشباب؟

– ليس لدي وصفة جاهزة لهذه الفئة من المبدعين، كما أنني لم أستفد من نصيحة أحد من قبل، وبالتالي ليس بالضرورة أن أكون مقنعا لسواي مهما قلت، فكل جيل يخوض تجربته، ربما هناك من يسير على نهجنا بدون توجيه منا كما سرنا على نهج من سبقونا، وإذا لم يكن بد من توجيه رسالة لناشئة الأدب، فستكون نصيحتي هي: كن أنت بأفكارك وأرائك وتجاربك، وحقق أحلامك مهما رفعت من سقفها، ولا تستعجل في الوصول إلى القمة، فالتسرع مرفوض في هذا المجال، ضع هدفك أمام عينيك وانطلق، ثق بالنفس دون مبالغة، ولا تهزك انتقادات الآخرين، فللنجاح أعداء كثر، فهناك من يثبطون العزائم ويكسرون الإرادة ويغتالون الأحلام حسدا وغيرة، فكم من موهبة أقبرت في مهدها بسبب ناقد حاقد أو مغرض يكره النجاح خاصة من المقربين والمحيطين بك.

ومن خلال تجربتي الشخصية كمهتم بالكتابة ومواكبتي التربوية كمدرس سابق صارت لدي قناعة، هي: إن القراءة بصفة عامة أفضل وسيلة تكوينية تربوية، تصنع شخصية متينة لها القدرة على التفكير السليم والإنتاج الجيد في كل المجالات، ثم إننا لن نكتب كتابة جيدة مفيدة وراقية دون أن نقرأ وبغزارة، بل إن لم تكن قراءتنا عميقة وواسعة وموجهة فإن القراءة أحيانا قد تكون مدمرة، لذلك يجب أن نعرف ماذا نقرأ؟ وماذا يجب أن نحذره في مقروءنا؟ وفي نظري هذه أهم نصيحة للشاب عموما وللمبدعين منهم بصفة خاصة. - قد يكون هناك سؤال أو أكثر تودون الخوض فيه والإجابة عنه، ولكنني لم أتطرق إليه، أرجو أن تضعوا السؤال وتتفضلوا بالإجابة عليه؟ شكرا لكم أستاذي الفاضل، وفقكم الله في مسيرتكم

– أتصور أن أسئلة هذا الحوار كافية وشاملة، أتمنى أن أكون قد أوفيت واستوفيت في الرد عليها، وإذا كان لا بد من إثارة ما لم يثار فأشير إلى عملي الأخير “صدق أبريل وكذبت كل الشهور” وهي سيرة روائية شاملة لم أتطرق للحديث عنها سلفا، حاولت فيها أن أجيب على تساؤلات القراء وعن كل ما يتعلق بي إنسانا ومبدعا روائيا ورجل تربية وتعليم سابق، أحسب أن قراءتها تكفي للرد عن الكثير من الأسئلة التي طالما وصلتني من القراء الأعزاء، وطرحت في خضم الحديث عن أعمالي.

والله ولي التوفيق