الهروب الكبير..

“يحب الإنسان أن لا يشكُو، لكنه لا يحب أن يُغيّر. يُفضّل أن يعيش في العذابٍ المألوف على أن يسعى إلى سعادةٍ مجهولة.” – فيودور دوستويفسكي

يقول الراوي:

“عليك أن تستيقظ كل صباح، تزحف من السرير مثل فأرٍ مسموم، ترتدي القميص نفسه، والسروال ذاته، الذي يضيق حول خصرك المنتفخ من الوجبات الرخيصة. ارتشف قهوتك الباردة كما لو كانت دواءً مريرًا، ثم اندفع إلى الخارج، وابقَ محاصرًا بين جدران المدينة الرمادية، حيث تنبح الكلاكسونات مثل الكلاب المسعورة في أذنك.

مرحبًا.. من أنت؟

مجرد كائن أليف مطيع. تسير في الطابور ذاته، إلى المكتب ذاته، إلى الوظيفة ذاتها، مقابل الدراهم المعدودة التي تُقذف في وجهك نهاية كل شهر، وكأنك طفلٌ مجتهد نال حلوى فاسدة كمكافأة على انضباطه الأعمى.

اعمل تسع ساعات متواصلة، راقب عقارب الساعة وكأنها مسمار يُدقّ في جبهتك. كل ثانية تمرّ تقتلك ببطء، تمتص منك آخر قطرة من الروح، ثم تُقذف خارجًا مع باقي الجرذان.

عد إلى بيتك، تناول وجبة بلا طعم، شاهد نشرة الأخبار، ثم اسقط على سريرك مثل جثة هامدة، لتفعل ذلك كله من جديد غدًا.

وتمر ثلاثون سنة.. وتأتي المسرحية الأخيرة: التقاعد. الراتب الحقير، الهدية المهترئة، وكلمات جوفاء عن “تفانيك في العمل”، وكأنهم يودّعون كلبًا عجوزًا خدم سيده بإخلاص حتى سقطت أسنانه.

أنت قبلت.

لكنني، أنا، رفضت.

أن ألعب الدور نفسه، أن ألبس القناع نفسه، أن أكون عبدًا لسجن كبير اسمه الوظيفة.

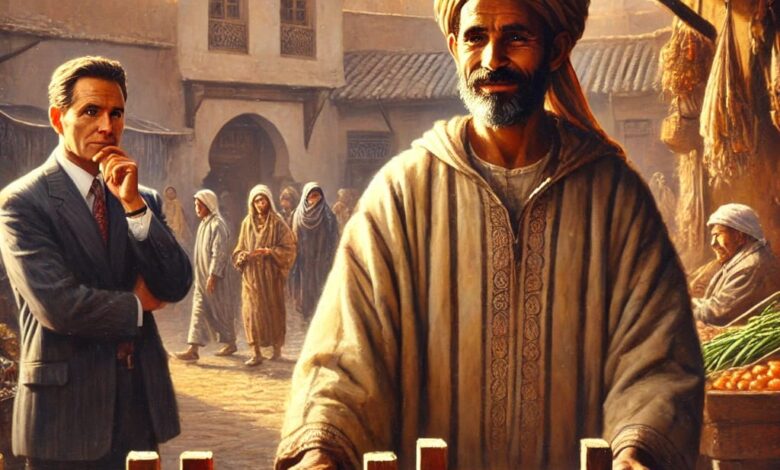

هربتُ إلى البادية.

بعت الطماطم والبصل بدلًا من بيع حياتي.

في البداية، كان جحيمًا صغيرًا.

لم يكن الأمر سهلًا.

ترنحتُ في خطواتي الأولى هناك، بعيدًا عن صخب المدينة. كنت أشبه بأبله يرتدي بدلة رسمية في جنازة رخيصة. لم أكن أفهم شيئًا. كيف تساوم على الأسعار؟ كيف تتعامل مع الفلاحين؟ كيف تقنع سيدة عجوزًا بأن الطماطم الطازجة تستحق درهمًا إضافيًا؟ كنت أقف هناك كالأحمق، أراقب المال يتسرّب من يدي، أشاهد الزبائن يذهبون إلى البائع الآخر لأنهم لم يعجبهم وجهي المتعَب.

لكني تعلّمت.

البشر كائنات تعيسة بائسة لكنها قابلة للترويض. أعطهم ما يريدون، ابتسم لهم كما يفعل السياسيون الفاسدون، ودعهم يشعرون بأنهم انتصروا، وسترى أموالهم تتدفق مثل دمٍ فاسد من جرحٍ قديم.

وبعد فترة، حدث شيء غير متوقّع: بدأت أستمتع. لا، ليس بسبب المال، وليس بسبب النجاح، بل بسبب شيء آخر، مختلف تمامًا.

الحرية..

لا مكتب هنا، لا وظيفة، لا دوام، لا رؤساء فراعنة يظنون أنفسهم آلهة لأنهم يرتدون بدلات غالية، لا اجتماعات تافهة تمتدّ لساعات وساعات، لا تصفيق لقرارات غبية. هنا، لست ترسًا صغيرًا في آلة لا تمنحك شيئًا سوى المذلة.

بدأتُ ببيع البصل والطماطم. ركّزت في تجارتي، وبعد أسابيع قليلة، صرت أبيع جميع أنواع الخضروات والفواكه. أصبحتُ أتحكم في وقتي، وأضحك على الحياة بدلًا من أن تضحك هي عليّ.

وذات يوم، جاءني صديق قديم. الرجل الذي كان يجلس إلى جانبي في الوظيفة، والذي كان يشتكي كل يوم، لكنه لم يكن يفعل شيئًا سوى التأفف والاستمرار في الدوام كأي عبد صالح.

نظر إليّ وقال:

“أنت تبدو سعيدًا.”

ضحكتُ، كما لو أنني سمعتُ أكبر نكتة في العالم.

“سعيد؟ لا، يا صديقي، أنا فقط لم أعد بائسًا مثلكم بعد الآن.”

“لكن، أليس من الأفضل أن يكون لديك راتب مضمون؟”

وهنا، انفجرتُ من الضحك. ضحكتُ حتى كاد قلبي يتوقف.

الراتب المضمون!

العبودية المضمونة!

الذل المضمون!

“أتعلم ما الفرق بيني وبينك؟” قلت له، وأنا أحاول التقاط أنفاسي.

“أنا خرجتُ من القفص، وأنت ما زلتَ هناك، تتأرجح بين جدرانه، تتظاهر بأنه قصر، بينما هو مجرد صندوق معدني مخصص للموت البطيء.”

نظر إليّ وكأنه لم يفهم كلمة واحدة مما قلته، ثم هزّ رأسه ورحل، عائدًا إلى مكتبه، إلى تسع ساعات أخرى من العبودية، إلى راتبه المضمون، إلى سريره الذي سينام عليه ليحلم بالحرية التي لن يحصل عليها أبدًا.

أما أنا؟

فقد عدتُ إلى عملي، بائع الطماطم الحرّ، الرجل الذي هرب من سجن الوظيفة ليعيش في عالمه الصغير، لكنه على الأقل، عالمه الخاص.

والآن؟

هذه ليست نهاية القصة. إنها فقط البداية.

لا تشارك هذه القصة مع أصحابك على الواتساب والسوشيال ميديا.

التغيير كلمة واحدة: ابدأ بنفسك.

كفى من الأوهام. توقّف لحظة…

هل الحرية الحقيقية شيء نسبي؟ أم أن معظم الناس ببساطة لا يعرفون أنهم عبيد؟ “